L’Europe en 1944

L’Europe en 1944, avant l’opération Overlord, est un champ de bataille divisé entre une Allemagne sur la défensive mais toujours redoutable, une Union soviétique en pleine offensive à l’Est, et des Alliés occidentaux prêts à ouvrir un second front en France pour accélérer la chute du Troisième Reich. La guerre est à un tournant décisif, et l’enjeu est à la libération de l’Europe occupée. Voici quelques dates importantes de six premiers mois de l’année 1944.

- 4 janvier 1944 – L’armée rouge envahit la Pologne

- 22 janvier – Débarquement alliée à Anzio en Italie

- 3 mars – offensive soviétique en Ukraine

- 19 mars – La Hongrie est occupée par l’Allemagne

- 2 avril – Entrée de l’armée rouge en Roumanie

- 13 avril – La 2DB de Leclerc débarque pour l’Angleterre

- 9 mai – Libération de Sébastopol par les soviétiques

- 4 juin – prise de Rome par les Américains

- 5 juin – parachutage des SAS français sur la Bretagne

- 6 juin – Débarquement allié en Normandie

Acteurs et forces en présence

Les forces alliées de l’Opération Overlord

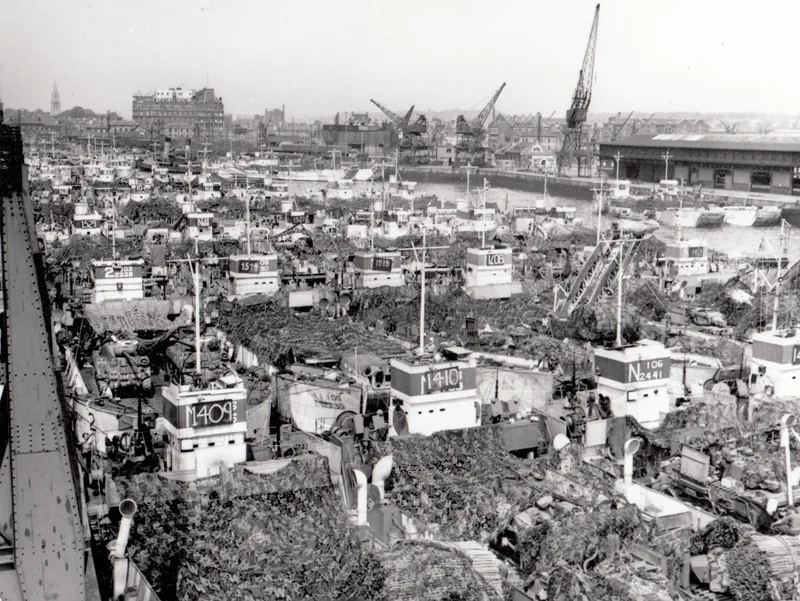

À la veille du début de l’opération Overlord, trois millions de soldats, dont 1,7 millions d’Américains sont rassemblés en Angleterre : 39 divisions, dont 20 américaines, 14 britanniques, 3 canadiennes, 1 polonaise et 1 française. Les forces aériennes disposent de 11 600 avions dont 3 500 chasseurs et 5 000 bombardiers ; enfin près de 7 000 navires de tous types sont prêts à appareiller vers la France. L’opération Neptune, l’assaut naval d’Overlord, doit permettre l’approche de cinq forces navales sur les cinq plages de débarquement choisies à partir d’une zone de regroupement en mer (au large de l’île de Wight) appelée Picadilly Circus. Six divisions doivent débarquer le 6 juin à l’aube, les 1re, 4e et 29e divisions d’infanterie américaines, les 50e et 3e divisions britanniques et enfin la 3e division canadienne. Trois autres unités aéroportées doivent sauter dans la nuit du 5 au 6 sur les deux ailes de la zone de débarquement ; la 6e Airborne britannique et les 82e et 101e Airborne américaines. Au total 170 000 hommes devant être rejoints rapidement par 13 autres divisions à J+1, puis 17 autres à J+3.

Le commandement en chef allemand à l’Ouest

Hitler attend depuis longtemps le débarquement à l’Ouest. Les résultats de la Conférence de Téhéran, ébruités, lui ont confirmé cette nouvelle pour le printemps 1944 : l’invasion viendra de la Manche. Von Rundstedt qui commande les forces terrestres à l’Ouest, représentant la vieille armée allemande, n’a qu’une faible confiance dans l’efficacité du mur de l’Atlantique et, comme Hitler, écarte l’idée d’un débarquement en Normandie. Son commandement s’articule en deux groupes d’armées : le groupe d’armées G au sud de la Loire, dirigé par le général von Blaskowitz, et le groupe d’armées B, au nord, confié au maréchal Rommel depuis le 15 janvier 1944. Alors que von Rundstedt compte sur la constitution de forces de réserve jetées contre l’assaillant, Rommel estime que les Alliés devront être rejetés à la mer dès les premières heures. Le mur de l’Atlantique aura alors à jouer un rôle déterminant. Et pour lui, c’est bien la zone normande la plus dangereuse. Les forces blindées sont tenues par le général von Schweppenburg, mais seul Hitler peut décider de leur engagement, comme la marine de Krancke ou l’aviation de Speerle. Ces dysfonctionnements et l’aspect centralisateur du commandement autour de la seule personne d’Hitler se feront cruellement sentir lors des premiers jours des opérations en Normandie.

Les forces allemandes en Normandie le 6 juin

Depuis son arrivée sur le front Ouest, le maréchal Rommel, notamment en charge de l’inspection du Mur de l’Atlantique, ne cesse de réclamer des renforts. Maintenant persuadé que le débarquement se fera en Normandie, Hitler lui envoie en mai 1944 de nouvelles troupes dans le Cotentin (91e division et 6e régiment parachutiste) et une division stationnée dans l’Eure (12e SS). Dans le même temps, des unités déjà en place se sont rapprochées des futures plages du débarquement (352e division). Avec six divisions d’infanterie et deux divisions blindées (21e et 12e SS), l’ennemi est devenu plus redoutable encore. Mais la division du commandement voulue par Hitler et qui prive le commandement Ouest (dont Rommel) des unités de réserve, sème le trouble parmi les généraux allemands et fragilise leurs moyens d’action. De son côté, la Luftwaffe, qui n’a plus la maîtrise des airs depuis bien longtemps, peut à peine aligner plus de 500 avions en Normandie.

Le mur de l’Atlantique

Le maréchal von Rundstedt qui commande les forces terrestres allemandes à l’Ouest doit défendre près de 5 000 km de côtes. Dès juin 1940, les Allemands se sont contentés d’une défense côtière entre Calais et Boulogne, en vue de l’invasion de la Grande-Bretagne. A partir de décembre 1941, une stratégie exclusivement défensive est adoptée, le danger pouvant venir de l’Ouest. La construction du Mur de l’Atlantique commence au début de l’année 1942 autour des principaux ports et dans le Nord-Pas-de-Calais avec l’édification de bases sous-marines, de batteries, de bunkers, de casernements, de stations radar. L’objectif avancé de 15 000 points bétonnés est cependant loin d’être atteint à la veille du Jour J. Seuls 8 000 ouvrages ont vu le jour à la fin de l’année 1943.

En janvier 1944, Rommel, en charge de l’inspection du Mur sur les côtes françaises, met rapidement en évidence les défauts du système de défense. Il fait construire en quelques mois plus de 4 000 ouvrages et 500 000 obstacles de tout genre sur les plages et dans les zones intérieures. En Normandie, 2 000 ouvrages, 200 000 obstacles et deux millions de mines sont en place avant juin 1944. Malgré cet effort engagé pour rattraper le retard, certains ouvrages ne sont pas encore achevés au moment du Débarquement. Et les divergences stratégiques entre Rommel et von Rundstedt ne feront que ralentir la mise en défense du littoral français.