Les allemands ne sont pas en place

Le 5 juin à 7 h 00 du matin, le maréchal Rommel, qui commande le groupe d’Armée B, quitte en voiture son quartier général de la Roche-Guyon. Il fait route vers l’Allemagne pour rendre visite à sa femme chez lui à Herrlingen, et rencontrer par la même occasion Hitler afin de lui demander le renfort de divisions blindées pour la Normandie.

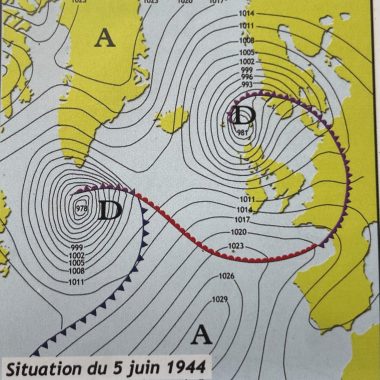

Pendant ce temps, face aux mauvaises conditions climatiques, l’amiral Théodore Krancke, commandant des forces navales d’Europe de l’Ouest, en tournée d’inspection à Bordeaux, a pris soin d’annuler toutes les patrouilles de torpilleurs dans la Manche. Le commandant de la 21e Panzerdivision, seule division blindée allemande déployée autour de Caen, est quant à lui à Paris auprès d’une de ses maîtresses.

Des indices communiqués mais peu de dirigeants en prennent la mesure

Les premiers indices d’un débarquement allié parviennent cependant dans les états-majors. Vers 21h30, le lieutenant-colonel Meyer, chef du contre-espionnage de la 15e armée informe son supérieur, le général von Salmuth, de la diffusion de la deuxième partie du message de Verlaine indiquant la mise en œuvre du débarquement allié. Von Salmuth met immédiatement sa 15e armée en alerte et informe le quartier général du maréchal von Rundstedt. Malgré cette alerte, les Allemands sont encore loin d’être en ordre de bataille.

Le général Dollmann, qui commande la 7e armée allemande en Normandie, est en effet à Rennes pour organiser le lendemain matin un exercice sur carte avec ses chefs de divisions et ses chefs de régiments de Normandie et de Bretagne. Il n’y a que le général Falley, le patron de la 91e division d’infanterie, qui semble prendre la mesure de l’événement : devant le passage anormal d’avions alliés, il décide en effet de revenir à son QG de Picauville dans la Manche.

À minuit, le général Marks, commandant du 84e corps d’armée en charge du secteur entre la Dives et le Couesnon, fête son anniversaire en compagnie de ses adjoints dans son QG de Saint-Lô. La 7e armée allemande dont il dépend n’a toujours pas été informée de la diffusion des messages personnels sur les ondes de la BBC. Il ignore qu’au même moment les Alliés viennent de déclencher leurs opérations aéroportées tandis qu’en Bretagne des parachutistes français viennent de sauter au-dessus du maquis de Saint-Marcel.

L’action des SAS français en marge de l’Opération Overlord

En Bretagne, dans la nuit du 5 au 6 juin, le colonel Bourgoin est parachuté à la tête du 2e régiment français de chasseurs parachutistes près de Saint-Marcel. Avec lui quatre sticks de parachutistes sont largués derrière les lignes ennemies. Une fois à terre, les paras doivent installer deux bases logistiques d’où devront rayonner des groupes de sabotage devant empêcher le déplacement vers la Normandie de 150 000 Allemands stationnés en Bretagne.

Ils devront également encadrer les 20 000 maquisards déjà organisés pour les combats de à venir.

A 0h45, les sticks des lieutenants Marienne et Déplante sont parachutés dans le Morbihan, entre Plumelec et Guehenno, il s’agit de la mission Digson. Dans les Côtes-du-Nord, deux autres sticks commandés par les lieutenants Botella et Deschamps sont également mis à terre vers 1h15 du matin en lisière de la forêt de Duault Il s’agit de la mission Samwest. Ces quatre équipes constituent l’échelon précurseur d’une vaste opération aéroportée prévue pour le lendemain, et qui doit déployer 18 équipes de sabotage. Les 36 parachutistes de la première vague appartiennent tous au 4e Special Air Service du commandant Bourgoin. Les deux bases ainsi constituées à terre doivent servir de point de départ de missions bien précises dans les jours suivant le débarquement allié en Normandie : couper les voies de communication, intoxiquer l’ennemi et prendre contact avec la résistance locale.

Si l’opération se déroule à peu près bien dans les Côtes-du-Nord, elle est plus délicate dans le Morbihan. Les paras sont tombés à moins de 800 m d’un poste d’observation allemand. Alerté, l’ennemi – des troupes géorgiennes – a cerné rapidement un des groupes de parachutistes avant de passer à l’attaque. A bout de munitions, et en sous-nombre, les Français doivent se rendre après avoir détruit leur matériel radio. Parmi les prisonniers, le caporal-chef Emile Bouëtard, blessé à l’épaule est froidement achevé par les Géorgiens. Vers 1h30 du matin, Emile Bouëtard est le premier parachutiste français à trouver la mort au cours des opérations de libération.